關注:人們慶祝元宵節的原因

元宵節是中國的傳統節日之一,在每年的正月十五日,那麽,你知道人們爲什麽要慶祝元宵節嗎?以下是小編收集整理的人們慶祝元宵節的原因,歡迎大家前來閱讀。

(相關資料圖)

(相關資料圖)

人們慶祝元宵節的原因

元宵節日的形成有一個較長的過程,根據史料與民俗傳說,正月十五在西漢已經受到重視,漢武帝正月上辛夜在甘泉宮祭祀“太一”的活動,被後人視作正月十五祭祀天神的先聲。不過,正月十五真正作爲民俗節日是在漢魏之後。東漢佛教文化的傳入,對于形成過元宵節的風俗有著重要的推動意義。

又說元宵節起源于“火把節”,漢代民衆在鄉間田野持火把驅趕蟲獸,希望減輕蟲害,祈禱獲得好收成。直到今天,西南一些地區的人們還在正月十五用蘆柴或樹枝做成火把,成群結隊高舉火把在田頭或曬谷場跳舞。隋、唐、宋以來,更是盛極一時。參加歌舞者足達數萬,從昏達旦,至晦而罷。當隨著社會和時代的變遷,元宵節的風俗習慣早已有了較大的變化,但至今仍是民間傳統節日。

另有一說是元宵燃燈的習俗起源于道教的“三元說”。正月十五日爲上元節,七月十五日爲中元節,十月十五日爲下元節。主管上、中、下三元的分別爲天、地、人三官,天官喜樂,故上元節要燃燈。

元宵節的節期與節俗活動,是隨曆史的發展而延長、擴展的。就節期長短而言,漢代才一天,到唐代已爲三天,宋代則長達五天,明代更是自初八點燈,一直到正月十七的夜裏才落燈,整整十天。與春節相接,白晝爲市,熱鬧非凡,夜間燃燈,蔚爲壯觀。特別是那精巧、多彩的燈火,更使其成爲春節期間娛樂活動的高潮。至清代,又增加了舞龍、舞獅、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等“百戲”內容,只是節期縮短爲四到五天。

元宵節的美好寓意

1、元宵節舞獅子,象征著吉祥如意,從而在舞獅活動中寄托著民衆消災除害、求吉納福的美好意願。

2、元宵節楊枝插門,寓意著陽能的生發。

3、元宵佳節,全家人在一起吃湯圓,“湯圓”與“團圓”字音相近,象征著團團圓圓,和睦相處。

4、元宵節有很多信仰活動,祈求神靈保佑。象征人們對美好生活的願望。

5、元宵節可以說是地道的中國情人節。古代元宵節由于開禁,人流如織,男女相遇,易于産生愛情。千百年來,在元宵節上演的兩情相悅的愛情故事,舉不勝舉。

6、元宵節的文化價值在于它是全民的狂歡節,人人參與,樂在其中。

7、元宵節到來時,節日經濟被攪熱。

元宵節的習俗文化

吃元宵

正月十五吃元宵,“元宵”作爲食品,在我國也由來已久。宋代,民間即流行一種元宵節吃的新奇食品。這種食品,最早叫“浮元子”後稱“元宵”,生意人還美其名曰“元寶”。元宵以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黃桂、核桃仁、果仁、棗泥等爲餡,將餡兒團成形後在糯米粉中滾成,湯圓則是先以糯米粉做成皮兒,再包餡兒而成,做法完完全全不一樣。元宵可葷可素,風味各異。可湯煮、油炸、蒸食,有團圓美滿之意。

觀燈

元宵放燈的習俗,在唐代發展成爲盛況空前的燈市,當時的京城長安已是擁有百萬人口的世界最大都市,社會富庶。在皇帝的親自倡導下,元宵燈節辦得越來越豪華。中唐以後,已發展成爲全民性的狂歡節。唐玄宗(公元685--762)時的開元盛世,長安的燈市規模很大,燃燈五萬盞,花燈花樣繁多,皇帝命人做巨型的燈樓,廣達20間,高150尺,金光璀璨,極爲壯觀。

宋代,元宵燈會無論在規模和燈飾的奇幻精美都勝過唐代,而且活動更爲民間化,民族特色更強。以後曆代的元宵燈會不斷發展,燈節的時間也越來越長,。唐代的燈會是"上元前後各一日",宋代又在十六之後加了兩日,明代則延長到由初八到十八整整十天。

猜燈謎

猜燈謎又叫打灯谜,是元宵节的一项传统活动,灯谜最早是由谜语发展而来的,起源于春秋战国时期。谜语悬之于灯,供人猜射,开始于南宋。南宋周密《武林旧事?灯品》记载:“以绢灯剪写诗词,时寓讥笑,及画人物,藏头隐语,及旧京诨语,戏弄行人。”元宵佳节,帝城不夜,春宵赏灯之会,百姓杂陈,诗谜书于灯,映于烛,列于通衢,任人猜度,所以称为“灯谜”。

走百病

元宵節除了慶祝活動外,還有信仰性的活動。那就是"走百病"又稱"烤百病""散百病"參與者多爲婦女,他們結伴而行或走牆邊,或過橋過走郊外,目的是驅病除災。

隨著時間的推移,元宵節的活動越來越多,不少地方節慶時增加了耍龍燈、耍獅子、踩高跷、劃旱船扭秧歌、打太平鼓等活動。

逐鼠

這項活動主要是對養蠶人家所說的。因爲老鼠常在夜裏把蠶大片大片地吃掉,人們聽說正月十五用米粥喂老鼠,它就可以不吃蠶了。于是,這些人家在正月十五熬上一大鍋粘糊糊的粥,有的還在上面蓋上一層肉,將粥用碗盛好,放到老鼠出沒的頂棚、牆角、邊放嘴裏還邊念念有詞,詛咒老鼠再吃蠶寶寶就不得好死。

迎紫姑

紫姑是民間傳說中一個善良、貧窮的姑娘。正月十五,紫姑因窮困而死。百姓們同情她、懷念她、有些地方便出現了“正月十五迎紫姑”的風俗。每到這一天夜晚,人們用稻草、布頭等紮成真人大小的紫姑肖像。婦女們紛紛站到紫姑常做活的廁所、豬圈和廚房旁邊迎接她,象對待親姐妹一樣,拉著她的手,跟她說著貼心話,流著眼淚安慰她,情景十分生動,真實的反映了勞苦民衆善良、忠厚、同情弱者的思想感情。

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?  携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视

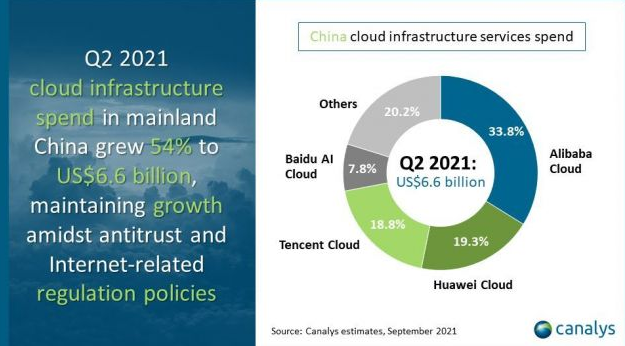

携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视  穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲

穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲  如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕

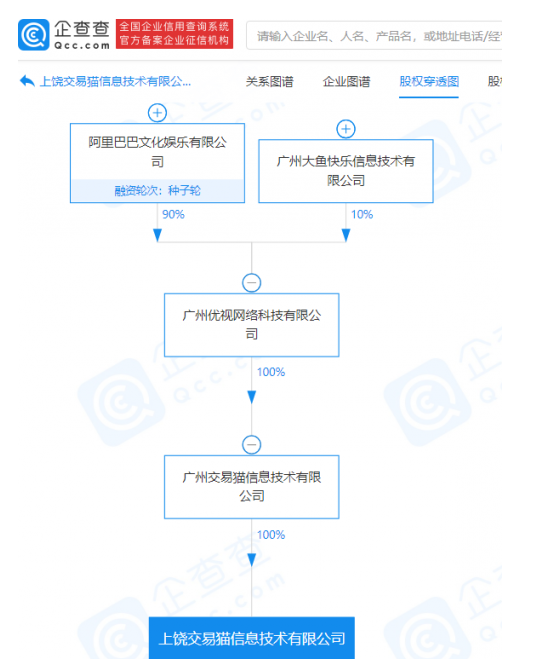

如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕  阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚

阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚  蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便

蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便  格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能

格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能  中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投

中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投  SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资

SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资  贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷

贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷