元宵節吃湯圓的來曆和傳說簡介

馬上就是元宵節了,元宵節爲什麽要吃湯圓?正月十五是中國傳統節日“元宵節”。人們一直以來都用吃湯圓或者元宵來慶祝這個節日。下面是小編給大家帶來的元宵節吃湯圓的來曆和傳說(簡介),以供大家參考!

元宵節吃湯圓的由來

(資料圖)

(資料圖)

傳漢武帝時宮中有一位宮女,名叫“元宵”,長年幽于宮中,思念父母,終日以淚洗面。東方朔決心幫助她,于是對漢武帝謊稱,火神奉玉帝之命于正月十五火燒長安,要逃過劫難,唯一的辦法是讓“元宵姑娘”在正月十五這天做很多火神愛吃的湯圓,並由全體臣民張燈供奉。漢武帝准奏,“元宵”姑娘終于見到家人,此後,便形成了元宵節,元宵節吃湯圓的習俗也在此時流傳開來。

元宵節吃湯圓的習俗大約形成于宋代。據記載,唐朝時,元宵節吃“面繭”“圓不落角”。到了南宋,出現了“乳糖圓子”,這應該就是湯圓的前身。宋代周必大所寫的《元宵煮浮圓子》詩,裏面有“星燦烏雲裏,珠浮濁水中”的詩句。及至明朝,“元宵”的稱呼就比較多了。

元宵節吃湯圓的傳說

傳說一

關于元宵節習俗的形成,說法頗多,但一般變爲在漢代就初具雛形。史載漢武帝的時候,漢室要祭祀一位叫“太一”的神明。據稱“太一”是當時相當顯赫的一位神明,地位在五帝之上,並有恩于漢帝,所以受到的奉祀比較隆盛。相傳另一位漢室皇帝漢文帝也和元宵節有關。

相傳漢武帝時宮中有一位宮女,名叫“元宵”,長年幽于宮中,思念父母,終日以淚洗面。大臣東方朔決心幫助她,于是對漢武帝謊稱,火神奉玉帝之命于正月十五火燒長安,要逃過劫難,唯一的辦法是讓“元宵姑娘”在正月十五這天做很多火神愛吃的湯圓,並由全體臣民張燈供奉。漢武帝准奏,“元宵”姑娘終于見到家人。此後,便形成了元宵節。

傳說二

關于元宵節吃元宵的來曆,民間還有種有趣的傳說。我國民間有元宵節吃元宵的習俗,民間相傳元宵起源于春秋時期的楚昭王。某個正月十五日,楚昭王經過長江,見江面有漂浮物,爲一種外白內紅的甜美食物。楚昭王請教孔子,孔子說“此浮萍果也,得之主複興之兆”。因爲這一天正是正月十五日,以後每逢此日,昭王就命手下人用面仿制此果,並用山楂做成紅色的餡煮而食之。從此,元宵節吃元宵便成了一種傳統。

元宵節吃湯圓的寓意

“元宵”作爲食品,在中國也由來已久。宋代,民間即流行一種元宵節吃的新奇食品。這種食品,最早叫“浮元子”後稱“元宵”,生意人還美其名曰“元寶”。古時“元宵”價格比較貴,有一首詩說:“貴客鈎簾看禦街,市中珍品一時來。簾前花架無路行,不得金錢不得回。”

正月十五吃元宵,元宵即“湯圓”以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黃桂、核桃仁、果仁、棗泥等爲餡,用糯米粉包成圓形,可葷可素,風味各異。可湯煮、油炸、蒸食,有團圓美滿之意。陝西的湯圓不是包的,而是在糯米粉中“滾”成的,或煮司或油炸,熱熱火火,團團圓圓。

專家表示,元宵一開始多被稱爲“湯圓”,因爲它開鍋之後漂在水上,煞是好看,讓人聯想到一輪明月挂在雲空。天上明月,碗裏湯圓,家家戶戶團團圓圓,象征著團圓吉利。因此,吃元宵表達的是人們喜愛阖家團圓的美意。

元宵節吃湯圓,除了寓意喜慶合家團團圓圓,還有禦寒、補脾胃、益肺氣之養生功效。元宵湯圓的材料主要是糯米,《本草綱目》中指出,糯米是補脾胃、益肺氣之谷。糯米味甘、性溫,吃後能補養人體氣血,滋養脾胃。冬季最冷是三九,目前雖然已過,但天氣乍暖還寒,寒冷天最容易虧損的就是胃氣。古人在正月十五鬧元宵時用糯米材料制作湯圓,除了糯米有粘性,包圓容易下鍋不會散開,還因糯米具有禦寒方面的特性。

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?  携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视

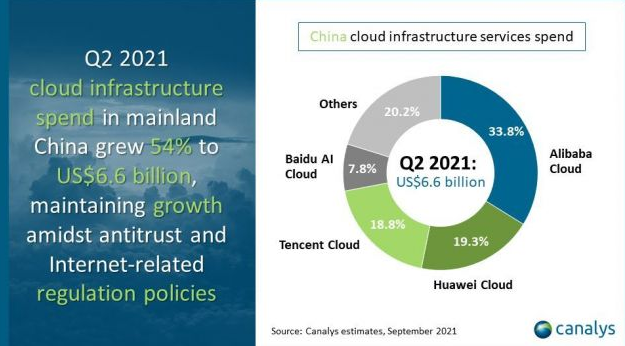

携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视  穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲

穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲  如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕

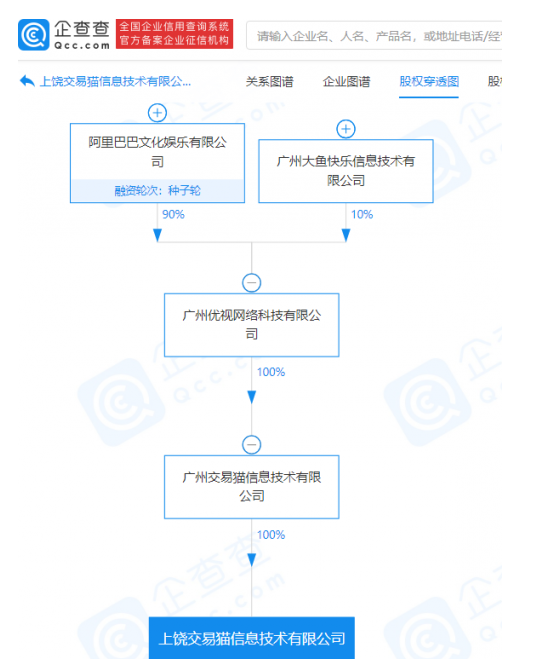

如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕  阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚

阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚  蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便

蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便  格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能

格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能  中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投

中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投  SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资

SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资  贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷

贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷