當前簡訊:元宵節的傳說有哪些

農曆正月十五是“元宵節”,此節日民間有挂燈、打燈、觀燈等習俗,故也稱燈節。下面是小編精心推薦的元宵節的傳說有哪些,僅供參考,歡迎閱讀!

(相關資料圖)

(相關資料圖)

元宵節的傳說有哪些

1、紀念“平呂”

傳說元宵節是漢文帝時爲紀念“平呂”而設。漢高祖劉邦死後,呂後之子劉盈登基爲漢惠帝。漢惠帝病死後呂後獨攬朝政把劉氏天下變成了呂氏天下,朝中老臣、劉氏宗室深感憤慨,但都懼怕呂後殘暴而敢怒不敢言。

呂後病死後,諸呂惶惶不安害怕遭到傷害和排擠。于是,在上將軍呂祿家中秘密集合,共謀作亂之事,以便徹底奪取劉氏江山。此事傳至劉氏宗室齊王劉襄耳中,劉襄爲保劉氏江山,決定起兵討伐諸呂隨後與開國老臣周勃、陳平取得聯系,設計解除了呂祿,“諸呂之亂”終于被徹底平定。

平亂之後,衆臣擁立劉邦的第四個兒子劉恒登基,稱漢文帝。文帝深感太平盛世來之不易,便把平息“諸呂之亂”的正月十五,定爲與民同樂日,京城裏家家張燈結彩,以示慶祝。從此,正月十五便成了一個普天同慶的民間節日——“鬧元宵”。

漢武帝時,“太一神”的祭祀活動定在正月十五。據說司馬遷創建“太初曆”時,就已將元宵節確定爲重大節日。

2、東方朔與元宵姑娘

相傳漢武帝有個寵臣名叫東方朔,他善良又風趣。有一天冬天,下了幾天大雪,東方朔就到禦花園去給武帝折梅花。剛進園門,就發現有個宮女淚流滿面准備投井。東方朔慌忙上前搭救,並問明她要自殺的原因。原來,這個宮女名叫元宵,家裏還有雙親及一個妹妹。自從她進宮以後,就再也無緣和家人見面。每年到了臘盡春來的時節,就比平常更加的思念家人。覺得不能在雙親跟前盡孝,不如一死了之。東方朔聽了她的遭遇,深感同情,就向她保證,一定設法讓她和家人團聚。

一天,東方朔出宮在長安街上擺了一個占蔔攤。不少人都爭著向他占蔔求卦。不料,每個人所占所求,都是“正月十六火焚身”的簽語。一時之間,長安裏起了很大恐慌。人們紛紛求問解災的辦法。東方朔就說:“正月十三日傍晚,火神君會派一位赤衣神女下凡查訪,她就是奉旨燒長安的使者,我把抄錄的偈語給你們,可讓當今天子想想辦法。”說完,便扔下一張紅帖,揚長而去。老百姓拿起紅帖,趕緊送到皇宮去禀報皇上。

漢武帝接過來一看,只見上面寫著:“長安在劫,火焚帝阙,十五天火,焰紅宵夜”,他心中大驚,連忙請來了足智多謀的東方朔。東方朔假意的想了一想,就說:“聽說火神君最愛吃湯圓,宮中的元宵不是經常給你做湯圓嗎?十五晚上可讓元宵做好湯圓。萬歲焚香上供,傳令京都家家都做湯圓,一齊敬奉火神君。再傳谕臣民一起在十五晚上挂燈,滿城點鞭炮、放煙火,好像滿城大火,這樣就可以瞞過玉帝了。此外,通知城外百姓,十五晚上進城觀燈,雜在人群中消災解難”。武帝聽後,十分高興,就傳旨照東方朔的辦法去做。

到了正月十五日長安城裏張燈結彩,遊人熙來攘往,熱鬧非常。宮女元宵的父母也帶著妹妹進城觀燈。當他們看到寫有“元宵”字樣的大宮燈時,驚喜的高喊:“元宵!元宵!”,元宵聽到喊聲,終于和家裏的親人團聚了。

如此熱鬧了一夜,長安城果然平安無事。漢武帝大喜,便下令以後每到正月十五都做湯圓供火神君,正月十五照樣全城挂燈放煙火。因爲元宵做的湯圓最好,人們就把湯圓叫元宵,這天叫做元宵節。

3、元宵節與燈火

傳說在很久以前,凶禽猛獸很多,四處傷害人畜,人們爲了自衛,就組織起來與之戰鬥。有一只神鳥因爲迷路而降落人間,卻意外地被不知情的獵人給射死了。天帝聞訊後大怒,立即傳旨,令天兵天將于正月十五日到人間放火,欲將凡恫人畜財産通通燒掉。天帝的女兒心地善良,不忍心看無辜百姓受難,冒著生命危險,偷偷駕著祥雲來到人間,向人們通風報信。消息傳開,所有的人都被嚇得不知如何是好。過了很久,一個老人終于有了辦法:在正月十四、十五、十六日三天,家家戶戶張燈結彩、燃放爆竹煙火。這樣一來,天帝就會誤以爲人們都被燒死了。衆人聽說後點頭稱是,便分頭准備。十五這天晚上,天帝從天上往下一看,響聲震天。連續三個夜晚都是如此,天帝以爲是大火燃燒的火焰,心中大快,人們就這樣僥幸保住了生命財産。

4、火把節

元宵節是中國自古的傳統節日,據說元宵賞燈始于上古民衆在鄉間田野持火把驅趕蟲獸,希望減輕蟲害,祈禱獲得好收成。直到今天,中國西南一些地區的人們還在正月十五用蘆柴或樹枝做成火把,成群結隊高舉火把在田頭或曬谷場跳舞。隋、唐、宋以來,更是盛極一時。參加歌舞者足達數萬,從昏達旦,至晦而罷。當隨著社會和時代的變遷,元宵節的風俗習慣早已有了較大的變化,但至今仍是中國民間傳統節日。

5、“三元說”

元宵燃燈的習俗也有認爲起源于道教的“三元說”;上元,含有新的一年第一次月圓之夜的意思。上元節的由來,《歲時雜記》記載說,這是因循道教的陳規。漢末道教的重要派別五鬥米道崇奉的神爲天官、地官、水官,說天官賜福,地官赦罪,水官解厄,並以三元配三官,說上元天官正月十五生,中元地官七月十五生,下元水官十月十五生。魏晉道家以“三官”與時日節候相配,定正月十五爲“上元”,七月十五爲“中元”,十月十五爲“下元”,合稱“三元”。這樣,正月十五就被稱爲上元節。南宋吳自牧在《夢粱錄》中說:“正月十五元夕節,乃上元天官賜福之辰。”故上元節要燃燈。

元宵節的由來

元宵節由來已久,現在一般認爲是起源于漢朝。漢代皇帝信奉佛教,佛教有在正月十五點燈觀舍利子祈福的習慣,換地推崇佛教,就命令從宮廷到民間在這一日都點燈。這就逐漸形成了元宵節的雛形。後來漢武帝將祭祀“太一”的活動也定在了這一天,有了祭祀神靈的活動加持,元宵節開始被人們重視。

元宵節作爲一個節日隨著曆史的發展不斷成長擴展。形成于漢代,在唐代時因爲國力強盛,不論京城還是城鎮都流行挂燈,滿城火樹銀花是唐朝人最喜歡的繁花盛景。元宵節作爲燈節得到了很大的發展。在宋朝的元宵節已經發展成最熱鬧的狂歡節,彩燈無數,煙花如星雨。

元宵節作爲新年的延續,是過年慶祝活動的最後一個高潮,觀燈、吃元宵、放煙花、舞獅子等,大家慶祝大地回春,也是預先慶祝一年風調雨順。

元宵節賞燈的寓意

元宵節點燈的習俗出現的比這個節日要早,在漢文帝時期,因爲皇帝信仰佛教,所以規定宮廷和民間在正月十五點燈敬佛,這作爲一個禮佛的習俗,在漢文帝統治時期一直保持著。後來漢文帝去世後,新帝將正月十五確定爲一個節日,點燈的習慣也成爲一種慶祝方式。

燈在沒有電的時代,是古人唯一一種可以在黑夜裏驅除黑暗的方式,它所到帶來的光明和溫暖是一種無法取代的安全感,所以燈是光明美好的代表。

元宵節看花燈的習俗在唐宋時期,得到了極大的發展,每到元宵節必然是張燈結彩,夜夜笙歌,通宵達旦,那時候國家強盛,人民富裕,盛大的觀燈儀式也是國家富強的代表。

而且因爲“燈”與“丁”諧音,丁又是人口的意思,添燈代表著“添丁”,元宵節的時候新婚未育的女子,娘家人會送燈給她,是希望女兒能夠早日懷孕的意思。

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?  携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视

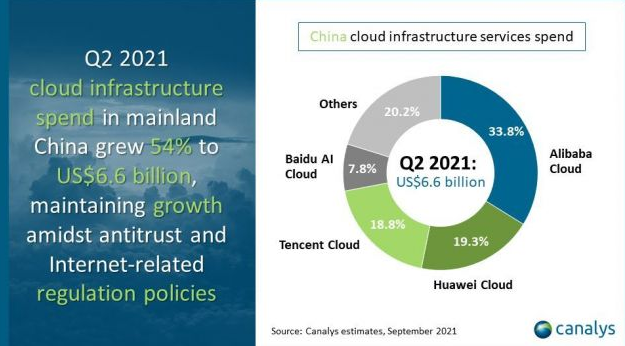

携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视  穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲

穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲  如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕

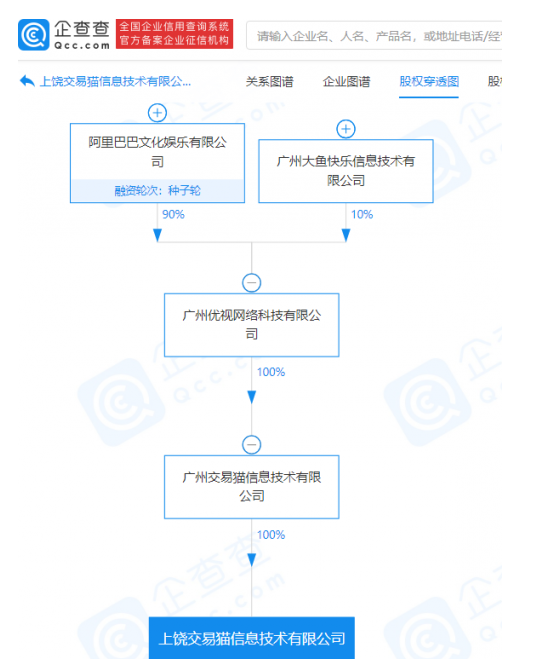

如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕  阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚

阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚  蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便

蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便  格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能

格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能  中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投

中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投  SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资

SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资  贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷

贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷