【時快訊】元宵節吃元宵的寓意

元宵節經曆了由宮廷到民間,由中原到全國的發展過程。漢代民衆在鄉間田野持火把驅趕蟲獸,下面是小編精心推薦的元宵節吃元宵的寓意,僅供參考,歡迎閱讀!

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

元宵節吃元宵的寓意

1、湯圓與“團圓”讀音相似,並且元宵往往就是歸家的遊子再次離家的時候,于是人們在元宵節吃湯圓,寄托了對新的一年美好的意願,希望年也能團團圓圓。

2、傳統的湯圓是糯米做皮,五谷雜糧做餡料,例如我們經常吃的花生、芝麻等。所以人們在元宵節吃湯圓,則是希望新的一年能有個好收成,風調雨順。豐富的餡料,也寓意著財廣進,福氣滿滿。

3、正月十五元宵節,正是月滿之時,在古代夜生活不像現在如此豐富,所以古代常有與家人賞月話閑聊的習慣。而白淨圓潤的湯圓如同天上的明月,所以古人對湯圓寄托了一家人能夠和和美美的意願。

4、養生功效:禦寒、補脾胃、益肺氣。元宵節吃湯圓,除了寓意喜慶合家團團圓圓,還有禦寒、補脾胃、益肺氣之養生功效。元宵湯圓的材料主要是糯米,《本草綱目》中指出,糯米是補脾胃、益肺氣之谷。糯米味甘、性溫,吃後能補養人體氣血,滋養脾胃。冬季最冷是三九,目前雖然已過,但天氣乍暖還寒,寒冷天最容易虧損的就是胃氣。古人在正月十五鬧元宵時用糯米材料制作湯圓,除了糯米有粘性,包圓容易下鍋不會散開,還因糯米具有禦寒方面的特性。

南北方元宵節的差異有哪些

吃元宵

正月十五吃元宵,“元宵”作爲食品,在我國也由來已久。宋代,民間即流行一種元宵節吃的新奇食品。這種食品,最早叫“浮元子”後稱“元宵”,生意人還美其名曰“元寶”。元宵即"湯圓"以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黃桂、核桃仁、果仁、棗泥等爲餡,用糯米粉包成圓形,可葷可素,風味各異。可湯煮、油炸、蒸食,有團圓美滿之意。陝西的湯圓不是包的,而是在糯米粉中"滾"成的,或煮司或油炸,熱熱火火,團團圓圓。

北方“滾”元宵,南方“包”湯圓,這是兩種做法和口感都不同的食品。

鬧花燈

农历正月十五是“元宵节”,此节日民间有挂灯、打灯、观灯等习俗,故也称灯节。鬧花燈是元宵节传统节日习俗,始于西汉,兴盛于隋唐。隋唐以后,历代灯火之风盛行,并沿袭传于后世。

猜燈謎

猜燈謎又称打灯谜,是从古代就开始流传的元宵节特色活动。每逢农历正月十五,传统民间都要挂起彩灯,燃放焰火,后来有好事者把谜语写在纸条上,贴在五光十色的彩灯上供人猜。

耍龍燈

耍龍燈,也称舞龙灯或龙舞。见于文字记载的龙舞,是汉代张衡的《西京赋》,作者在百戏的铺叙中对龙舞作了生动的描绘。而据《隋书·音乐志》记载,隋炀帝时类似百戏中龙舞表演的《黄龙变》也非常精彩,龙舞流行于中国很多地方。华夏崇尚龙,把龙作为吉祥的象征。

踩高跷

踩高跷,是民間盛行的一種群衆性技藝表演。高跷本屬中國古代百戲之一種,早在春秋時已經出現。中國最早介紹高跷的是《列子·說符》篇:“宋有蘭子者,以技幹宋元。宋元召而使見其技。

舞獅子

舞獅子是中国优秀的民间艺术,每逢元宵佳节或集会庆典,民间都以狮舞前来助兴。这一习俗起源于三国时期,南北朝时开始流行,至今已有一千多年的历史。“舞獅子”始于魏晋,盛于唐,又称“狮子舞”、“太平乐”。

祭門、祭戶

古代有“七祭”,這是其中的兩種。祭祀的方法是,把楊樹枝插在門戶上方,在盛有豆粥的碗裏插上一雙筷子,或者直接將酒肉放在門前。

迎紫姑

紫姑也叫戚姑,北方多稱廁姑、坑三姑。古代民間習俗正月十五要迎廁神紫姑而祭,占蔔蠶桑,並占衆事。此俗流行于南北各地,早在南北朝時期就見于記載。

走百病

也稱遊百病,散百病,烤百病,走橋等,是一種消災祈健康的活動。元宵節夜婦女相約出遊,結伴而行,見橋必過,認爲這樣能祛病延年。走百病是明清以來北方的風俗。

上元節的來曆

元宵節,又稱上元節、小正月、元夕或燈節,是中國的傳統節日之一,每年農曆正月十五。正月是農曆的元月,古人稱"夜"爲"宵",正月十五是一年中第一個月圓之夜,所以稱正月十五爲"元宵節"。

民間過元宵節吃元宵的習俗。元宵在南方稱"湯圓"、"圓子"、"浮圓子"、"水圓",由糯米制成(在某些地區是由紅薯制成),或實心,或帶餡。餡有豆沙、白糖、山楂等等。人們把這種食物叫"浮圓子",後來又叫"湯團"或"湯圓",象征全家人團團圓圓,和睦幸福,也以此懷念離別的親人,寄托了對未來生活的美好期望。吃元宵象征家庭像月圓一樣團圓,寄托了人們對未來生活的美好願望。

而在元宵之夜里大街小巷张灯结彩,人们赏灯,猜燈謎,吃元宵,成为世代相沿的习俗。在汉文帝时期,已下令将正月十五定为元宵节。汉武帝时,"太一神"的祭祀活动定在正月十五。司马迁创建"太初历"时,就已将元宵节确定为重大节日。

元宵节主要有赏花灯、吃汤圆、猜燈謎、放烟花等一系列传统民俗活动。此外,不少地方元宵节还增加了游龙灯、舞獅子、踩高跷、划旱船、扭秧歌、打太平鼓等传统民俗表演。

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?  携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视

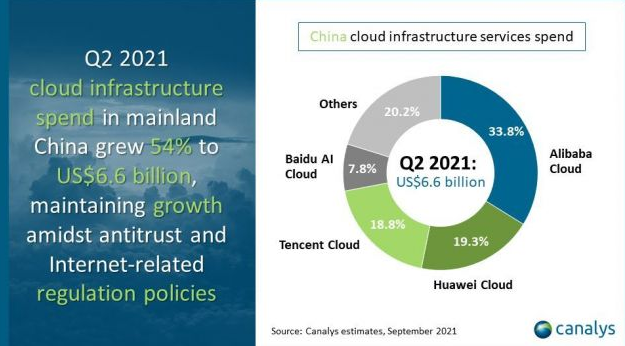

携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视  穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲

穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲  如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕

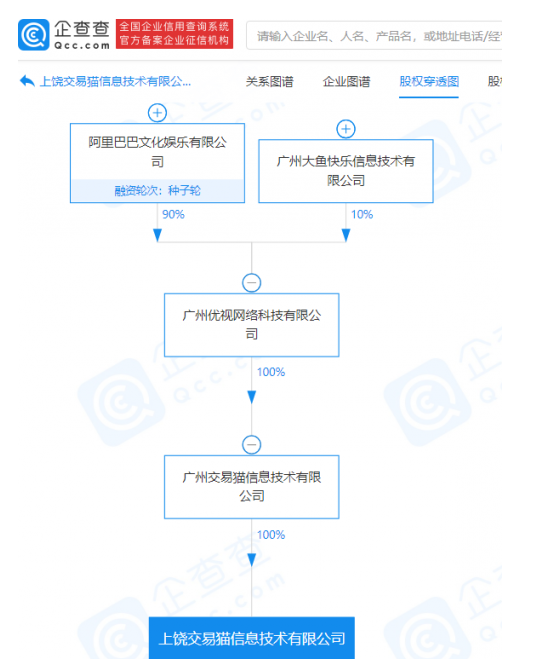

如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕  阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚

阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚  蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便

蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便  格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能

格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能  中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投

中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投  SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资

SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资  贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷

贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷