元宵節有什麽傳統風俗

元宵节舞狮子,象征着吉祥如意,从而在舞狮活动中寄托着民众消灾除害、求吉纳福的美好意愿。下面是小编精心推荐的元宵節有什麽傳統風俗,仅供参考,欢迎阅读!

元宵節有什麽傳統風俗

1、吃元宵

(資料圖片)

(資料圖片)

正月十五吃元宵,“元宵”作爲食品,在中國也由來已久。宋代,民間即流行一種元宵吃的新奇食品。這種食品,最早叫“浮元子”後稱“元宵”,生意人還美其名曰“元寶”。

元宵以白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黃桂、核桃仁、果仁、棗泥等爲餡,用糯米粉包成圓形,可葷可素,風味各異。可湯煮、油炸、蒸食,有團圓美滿之意。北方叫元宵,南方稱湯圓。

2、觀燈

元宵放燈的習俗,在唐代發展成爲盛況空前的燈市,中唐以後,已發展成爲全民性的狂歡節。

以後曆代的元宵燈會不斷發展,燈節的時間也越來越長。唐代的燈會是“上元前後各一日”,宋代又在十六之後加了兩日,明代則延長到由初八到十八整整十天。

到了清代,滿族入主中原,宮廷不再辦燈會,民間的燈會卻仍然壯觀,日期縮短爲五天。

3、迎紫姑

在古時,正月十五迎紫姑是民間重要的習俗。紫姑又作子姑、廁姑、茅姑、坑姑等,是民間傳說中的廁神。傳說紫姑原是一大戶人家的婢妾,因不堪主婦虐待,于正月十五那天激憤而死,天帝憫之,命爲廁神。百姓同情紫姑的遭遇,故在她的忌日(即正月十五)紮其像身影之祭之。

4、中國情人節

元宵節也是一個浪漫的節日,元宵燈會在封建的傳統社會中,也給未婚男女相識提供了一個機會,傳統社會的年輕女孩不允許出外自由活動,但是過節卻可以結伴出來遊玩;

元宵節賞花燈正好是一個交誼的機會,未婚男女借著賞花燈也順便可以爲自己物色對象。元宵燈節期間,又是男女青年與情人相會的時機。

5、走百病

元宵節除了慶祝活動外,還有信仰性的活動。那就是“走百病”又稱“烤百病”“散百病”參與者多爲婦女,他們結伴而行或走牆邊,或過橋過走郊外,目的是驅病除災。

6、放煙花

元宵節最爲喜人的活動。元宵節夜在廣場都要進行放煙火活動,到時全家都走到大街上,去看那美麗的煙火,煙火越來變得越美,越來越大,科技含量越來越高,顔色越來越美越來越豔麗。

7、猜燈謎

“猜燈謎”又叫“打燈謎",是元宵節後增的一項活動,燈謎最早是由謎語發展而來的,各個地方都打出燈謎,希望今年能喜氣洋洋的,平平安安的。因爲謎語能啓迪智慧又饒有興趣,所以流傳過程中深受社會各階層的歡迎。

8、耍龍燈

耍龍燈,也稱舞龍燈或龍舞。它的起源可以追溯上古時代。傳說,早在黃帝時期,在一種《清角》的大型歌舞中,就出現過由人扮演的龍頭鳥身的形象,其後又編排了六條蛟龍互相穿插的舞蹈場面。

9、踩高跷

踩高跷,是民間盛行的一種群衆性技藝表演。高跷本屬中國古代百戲之一種,早在春秋時已經出現。

中國最早介紹高跷的是《列子·說符》篇:“宋有蘭子者,以技幹宋元。宋元召而使見其技。

10、舞獅子

舞獅子是中國優秀的民間藝術,每逢元宵佳節或集會慶典,民間都以獅舞前來助興。這一習俗起源于三國時期,南北朝時開始流行,至今已有一千多年的曆史。

“舞獅子”始于魏晉,盛于唐,又稱“獅子舞”、“太平樂”,一般由三人完成,二人裝扮成獅子,一人充當獅頭,一人充當獅身和後腳,另一人當引獅人,舞法上又有文武之分,文舞表現獅子的溫馴,有抖毛、打滾等動作,武獅表現獅子的凶猛,有騰躍、蹬高、滾彩球等動作。

元宵節吃什麽傳統食物

1、湯圓

在元宵節的時候,南方的人吃的是湯圓,台灣的民歌《賣湯圓》中有一句歌詞是:"一碗湯圓滿又滿,吃了湯圓好團圓。"天上月圓,碗裏湯圓,意味著家庭團圓,阖家幸福。

湯圓是糯米粉加水調和成糯米皮,然後放入事先做好的各種餡料,一般都是幹果和水果加上植物油,例如花生,芝麻,核桃等等,最後把糯米皮包好,形成一個圓球就可以了,湯圓是包出來的。

2、元宵

元宵節,北方人要吃元宵。說到元宵,不少人以爲湯圓就是元宵。其實元宵和湯圓盡管在原料、外形上差別不大,實際是兩種東西。最本質的區別在于制作工藝上。做湯圓相對簡單,一般是先將糯米粉用水調和成皮,然後將餡“包”好即成。而元宵在制作上要繁瑣得多:首先需將面和好,把凝固的餡切成小塊,過一遍水後,再扔進盛滿糯米面的笸籮內滾,一邊滾一邊灑水,直到餡料沾滿糯米面滾成圓球方才大功告成。

3、生菜

廣東人過元宵節時喜歡“偷”摘生菜,拌以糕餅煮食,據說這種食品代表吉祥。廣東人的性格平和實在,對節慶也最圖一個好意頭,平時最常用于新店開業等節慶場合的生菜,也是元宵節必備的節慶用品。經常成爲南方飯桌上常見蔬菜的生菜,名字就和“生財”諧音,因此也被看做是象征富貴吉祥的喜慶之物。

4、元宵茶

陝西等地方在元宵節的時候有食用元宵茶的習俗,雖然叫做元宵茶,但是和元宵並沒有什麽直接關系。元宵茶是在熱湯面中加入各種的水果和蔬菜烹饪而成的,在過年期間食用了大魚大肉之類油膩的食物之後,正月十五的時候食用這種富含維生素,膳食纖維和礦物質的元宵茶,能夠緩解油膩感。

5、油茶

元宵節夜晚的吃食,平地曰“十五扁,十六圓”,一天吃餃子,一天吃元宵;山區則是“十五打油茶,十六捏扁食”。正是所謂的“十裏不同俗”。打茶是用筷子攪著茶面下鍋做油茶也曰面茶。

6、油錘

元宵節的應節食品,在南北朝時澆上肉汁的米粥或豆粥。但這項食品主要用來祭祀,還談不上是節日食品。到了唐朝鄭望之的《膳夫錄》才記載了:“汴中節食,上元油錘。”油錘的制法,據《太平廣記》引《盧氏雜說》中一則《尚食令》的記載,類似後代的炸元宵。也有人美其名爲“油畫明珠”。

7、餃子

正月十五到了,北方有吃餃子的習慣,河南人有“十五扁、十六圓”的元宵節習俗、傳統,所以正月十五應該吃餃子。餃子是一種曆史悠久的民間吃食,深受老百姓的歡迎,民間有“好吃不過餃子”的俗語。

8、棗糕

豫西一帶的人過元宵節喜歡吃棗糕,帶有吉祥如意的寓意。棗糕原是清朝宮廷禦用糕點,其味香遠,入口絲甜,含有維生素C、蛋白質、鈣、鐵、維生素等營養成分,既能補脾和胃、益氣生津;還有保護肝髒、增加肌力、養顔防衰之功效。

9、粘糕

粘糕又名年糕。元宵節除元宵、面條外,還有吃粘糕的。唐代名醫孫思邈的《備急千金要方·食治》載牶“自梁米,昧甘、微寒、無毒、除熱、益氣。”唐代之後,元代也有元宵節食糕的記載。

10、面燈

從漢朝的時候就流傳下來一個習俗點面燈,面燈很多人都不知道是什麽,其實就是面粉做的燈,也叫做面盞,主要是北方地區的習俗。面燈的形狀有很多種,一般會做燈盞十二個,閏年的時候做十三個,在燈盞裏面放食用油,然後點燃,這樣就是面燈了,元宵節的時候的燈光是有著吉祥的寓意,並且能夠祛病辟邪的。而面燈是因爲古代科學不發達,就用面燈滅了之後裏面剩下的食用油的多少來預測接下來一年中十二個月份的水、旱的情況,等正月十六的時候,把面燈蒸熟了食用。而有的地方則是把面燈放在鍋裏蒸,蒸熟之後,面燈裏面殘留的水分的多少來預測。

11、面條

江北地區民間流傳有“上燈元宵,落燈面,吃了以後望明年”的民諺,當地人在正月十五晚上要吃面條,聽起來與元宵不相關,但也有祈求吉利之意。《儀徽歲時記》載:“(正月)十八落燈,人家啖面,俗謂‘上燈圓子落燈面’,各家自爲宴志慶。”落燈時吃面條寓意喜慶綿綿不斷之意。

12、豆面團

昆明人喜歡吃豆面團,做法跟元宵差不多,是將豆炒熟後磨面,團成丸子後用水煮熟即可,口感不錯。

13、糟羹

浙江台州附近地區的人有在正月十四的時候食用鹹的糟羹,正月食物的時候吃甜的糟羹,糟羹又叫做山粉糊,是台州的元宵節食品,屬于傳統小吃之一,在正月十四看過花燈之後食用糟羹。糟羹分爲鹹的和甜的,主要是用藕粉,米粉或者薯粉作爲主料,然後添加自己喜歡的配料制作成自己喜歡的口味。

14、饅頭、麥餅

浙江浦江一帶在元宵節有吃饅頭、麥餅的習俗。據說原因是饅頭爲發面,麥餅爲圓形,取“發子發孫大團圓”之意。湖南省常德上元各家以椒爲湯,加入韭菜儆果諸物款待客人,稱爲“時湯”。

元宵節爲什麽要吃湯圓

“元宵”作爲食品,在中國也由來已久。宋代,民間即流行一種元宵節吃的新奇食品。這種食品,最早叫“浮元子”後稱“元宵”,生意人還美其名曰“元寶”。古時“元宵”價格比較貴,有一首詩說:“貴客鈎簾看禦街,市中珍品一時來。簾前花架無路行,不得金錢不得回。”

元宵節吃湯圓,除了寓意喜慶合家團團圓圓,還有禦寒、補脾胃、益肺氣之養生功效。元宵湯圓的材料主要是糯米,《本草綱目》中指出,糯米是補脾胃、益肺氣之谷。糯米味甘、性溫,吃後能補養人體氣血,滋養脾胃。冬季最冷是三九,目前雖然已過,但天氣乍暖還寒,寒冷天最容易虧損的就是胃氣。古人在正月十五鬧元宵時用糯米材料制作湯圓,除了糯米有粘性,包圓容易下鍋不會散開,還因糯米具有禦寒方面的特性。

糯米湯圓外型圓圓的,裏面帶餡或實心,在北方叫元宵,到了南方則叫湯圓。元宵湯圓可以有很多花樣。尤其帶餡的品種最多。

傳漢武帝時宮中有一位宮女,名叫“元宵”,長年幽于宮中,思念父母,終日以淚洗面。東方朔決心幫助她,于是對漢武帝謊稱,火神奉玉帝之命于正月十五火燒長安,要逃過劫難,唯一的辦法是讓“元宵姑娘”在正月十五這天做很多火神愛吃的湯圓,並由全體臣民張燈供奉。漢武帝准奏,“元宵”姑娘終于見到家人,此後,便形成了元宵節,元宵節吃湯圓的習俗也在此時流傳開來。

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?

魅蓝回归后首款新品定名为“魅蓝 Blus” 你怎么看?  携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视

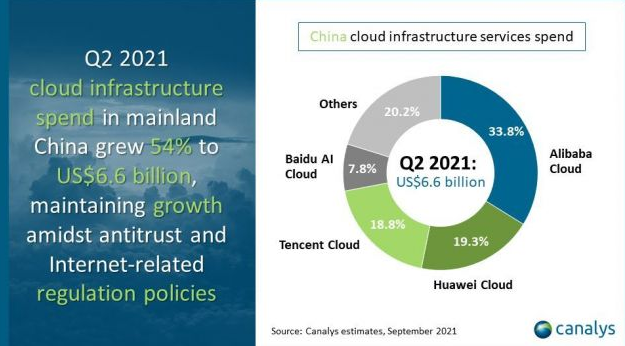

携手金晨、马丽、阿云嘎 抖音上线全新防沉迷提示视  穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲

穩居第一陣營!2021年Q2百度成中國第四朵雲  如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕

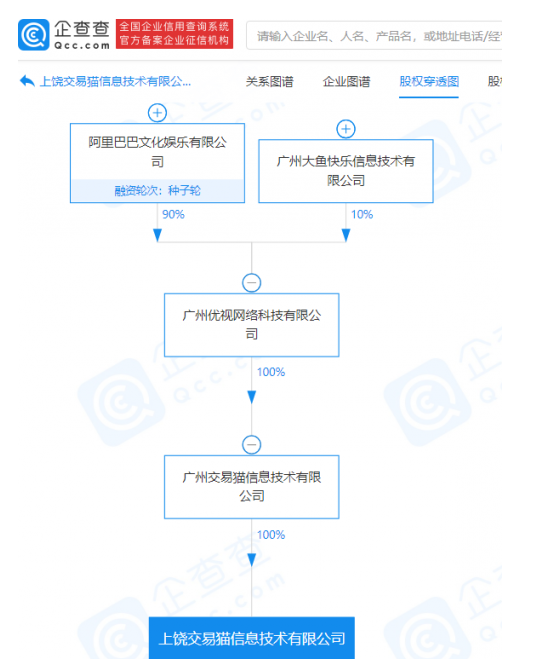

如約兌現!三星已開始向華碩供應OLED屏幕  阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚

阿里巴巴关联公司成立新公司 法人为曹砚  蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便

蔚来打通京津冀都市圈高速换电网络 让出行更方便  格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能

格罗方德今年有望提高汽车芯片产量 还要扩大产能  中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投

中微公司参股成立创业投资公司 经营范围包含创业投  SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资

SK创新股东大会批准剥离电池业务 并上市融资  贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷

贾跃亭被强制执行4亿元 涉及金融借款合同纠纷